Максим Кантор. Гоген: собор в океане

13-04-2013, 15:13. Разместил: virginiya100

Гоген: собор в океане

Максим Кантор

Гоген уехал в Океанию тогда, когда западно-европейская цивилизация сама стала тонуть. Правда, в отличие от своего прообраза, Атлантиды, европейская цивилизация гибла не в пучине — на мелководье.

Рембо в 1871 году сравнил Европу с озябшей черной лужей, началась Франко-Прусская война, и лужа год от года становилась все черней и все мельче.

К тому времени, как началась Первая мировая война, сотни мыслителей уже произнесли слова, вынесенные в 18-м году в заглавие книги Шпенглера «Закат Европы». Собственно, по-немецки это звучит как «Закат Запада», имеется в виду – кризис всей западной цивилизации, которую иногда называют «христианской цивилизацией».

Кризис почувствовали все: и банкиры, и художники, и политики – повсеместно возникло то самое чувство, какое господствует сегодня, так бывает, когда купишь дорогой билет в знаменитый театр, а солист стал фальшивить. Но ведь билет не сдашь, денег в кассе не вернут – уже заплачено, надо сидеть до конца; тем более, что пьесу все критики хвалили. В течение долгих четырех веков первенство Запада никто не оспаривал, а когда здание пошатнулось – опешили: ведь так быть не должно! Решили, что выход найдут быстро.

В Европе появилась мечта создать на основе цивилизации, отслужившей свое, нечто еще более прекрасное; на руинах общества появится сверх-человек, который воплотит лучшее и откажется от худшего. Старик, который женится на молоденькой, желая «начать новую жизнь», описан многократно; как говаривал Диккенс: «начать новую жизнь было своевременным решением: очевидно, что старой жизни хватит ненадолго».

То, что класс мещан (тот самый революционный класс, который в XVIII веке был носителем прогресса, а потом оброс рентой и геранью) хорошо бы заменить на более качественную и перспективную публику – было очевидно.

Как быть с теми мещанами, которые воплощают цивилизацию сегодня, этого Ницше прямо не посоветовал, но посулил сверхчеловеческую мораль, которая будет ориентиром. Через несколько лет додумались мещан убивать, но на излете XIX века еще церемонились: может как-то с мещанами само обойдется? Художники мещанский вкус презирали, но старались публику развлекать, дерзили умеренно; степень дерзновенности импрессионизма легко вообразить на примере современного искусства наших дней – авангардисты ногами топают и какашками кидаются, но в конце месяца на цыпочках идут в кассу. В те дни нравы были точь-в-точь такими же: редкий художник принимал участие, подобно Курбе, в революционных волнениях – обычный бунтарь ограничивался высказываниями отвлеченного характера, судьбу мира оставили политикам и финансистам; авангард занимался декорацией. Политики грызлись из-за колоний, Суэцкой концессии, алмазов Родезии – а борцы за новое в искусстве убеждали мещан, что утреннюю дымку прогрессивно изображать не при помощи гладких лессировок, а резкими точечками. Это было новое видение прелестей жизни в палисаднике, и – когда новаторов наконец признали – мещане стали платить новаторам за слащавые этюды столько же, сколько прежде платили академикам за античные сцены.

До бойни 14-го года оставалось двадцать пять лет; скоро одни рантье будут вспарывать другим рантье животы и станут травить других рантье ипритом. Но в 80-х годах XIX века радикальным новаторством еще считалось написать тень от куста ракиты – не коричневым цветом, но фиолетовым.

Осенние меланхолические салоны, стиль арт-нуво с характерной египетско-мортальной символикой, Шопенгауэр и Беклин, – все это как венок на могилу христианской цивилизации. Лихорадочно искали – как бы так авангардно и радикально вдохнуть в западную цивилизацию новые силы. Анархисты и социалисты, националисты и сепаратисты – беспокоили ровно так же, как сегодня, и точно так же, как сегодня, мнилось: ну что же они могут? Финансовая правда на нашей стороне, прогресс и наука у нас в руках – а значит трудности временные. А то что искусство увяло и мораль дохлая – так это наверстаем.

В ХХ веке рецепт обновления был найден: следует отныне строить христианскую цивилизацию без христианства – риторика останется прежней, но этого неудобного жернова из морали и заповедей отныне не будет. Весь двадцатый век именно и посвятили тому, чтобы пафос прогресса сохранить, но из христианской цивилизации – постепенно вывести христианство. И это, в целом, удалось. То явление, которое мы именует авангардом начала ХХ века – есть, по сути, устранение христианского образного мышления из искусства прогрессивной цивилизации. Весь пафос Малевича, например, – состоит именно в этом: заменить лик на квадрат, изъять идею Бога из искусства, убрать антропоморфный образ, и тем самым – искусство омолодить. «Бог еще не скинут» - вот основная печаль и повод для борьбы, этот тезис вслед за Малевичем повторило поколение нео-язычников. В этом направлении и двигался европейский авангард. И европейский обыватель тоже двигался в этом направлении, и цивилизация, именовавшая себя христианской, постепенно мутировала к капищам и курганам.

На фоне этого общего процесса – в истории западной мысли выделялось несколько человек, которые двинулись в обратном направлении.

Поль Гоген всю жизнь занимался тем, что удалял из христианской цивилизации – не христианство, но цивилизацию. Гоген показал, что христианство способно существовать вне и помимо христианской цивилизации. Он создал христианский собор на основе другой истории, другой культуры и другой цивилизации.

В наше мутное время, когда основной посылкой преобразователей России является предположение, будто на земле лишь одна цивилизация и надо, задрав штаны, за ней поспешать, трудно вообразить, что величайшим европейским художником был именно тот, кто данную цивилизацию в грош не ставил. Стараниями культуртрегеров последних пятидесяти лет мы усвоили, что в истории работает дихотомическая система: варварство-цивилизация. Но для Гогена подобное утверждение выглядело нонсенсом. Поль Гоген как раз считал, что цивилизаций много, а данная, европейская, не лучшая из представленных на Земле. Полвека спустя Леви-Стросс сказал фразу, которую много раз, иными словами, проговорил Гоген: «Это варварство – считать, что есть варварство». Поль Гоген обратился к таитянской пластике не потому, что он хотел добавить экзотики и перца в пресную похлебку европейской культуры (как Гончарова и Ларионов например, обращались к восточным мотивам, как граф Монте-Кристо прибегал к ориенталистской романтике, как Делакруа собирал пряные сюжеты Марокко); совсем нет! Гоген действительно считал что полинезийская цивилизация не уступает европейской ни в чем, а те преимущества рафинированной, схоластической, софистической премудрости, которые имеются – можно перенести однажды волевым путем.

Гоген в детстве жил в Перу, в юности плавал в Рио – дух Латинской Америки был для европейцев духом свободы всегда, не только во времена Чавеса. К тому времени, как он решил обновить искусство Европы, он уже знал, что свобода и обновление – находятся за стенами этого старого дома: не следует молодое вино вливать в меха ветхие. Поступить надо резко и просто – однажды надо сказать «нет» суете, набраться смелости и сказать в лицо дураку, что он дурак, повернуться спиной, и – уехать.

Гоген уезжал из столицы моды в несколько приемов – сперва он уехал в Бретань, тогда Бретань еще была дикой, с домишками, сложенными из булыжников, с камышовыми крышами и кельтским наречием, которого не понимали парижане. Там было в меру дико, но, как оказалось, недостаточно далеко от обывателей. На время он соблазнился проектом Арльской мастерской Ван Гога – художники не сработались, и бегство в Прованс не спасло. Потом он уехал на Мартинику; и это показалось недостаточно далеко – накопил денег на билет и уехал на Таити. Потом вернулся, а потом снова уехал, в Океанию — на Маркизские острова, забрался в полную глушь, там и умер. Он уезжал настолько упорно и обдуманно, настолько целеустремленно, что иначе как эмиграцией это не назовешь. Любопытно то, что это была необычная эмиграция, не к хорошему и сытому, а к голодному и неустроенному. Это была, так сказать, эмиграция наоборот. Мы привыкли, что уезжают в более сытые страны, где есть работа и медобслуживание, где колбаса толще, а рабочий день короче. Гоген уехал туда, где никакой колбасы вовсе не было.

Он уезжал от колбасы, с ненавистью к колбасе. Он, бывший биржевым маклером, плоть от плоти капиталистической морали, - вдруг сказал: я буду художником. Но не импрессионистом, не бульвардье, не салонным протестантом – нет, он поступил так, что смутил умы обывателей надолго.

Поступок Гогена возбудил умы интеллектуалов Европы навсегда: когда семье Даррелов пришла мысль уехать из дорогой и холодной Англии в дешевую и жаркую Грецию, то, помимо очевидной здравости мысли, юного Ларри Даррела еще подхлестывал пример одинокого бунтаря Гогена. Ведь можно – взять и отряхнуть прах кабинетов и коридоров от ног своих. Всякого зашуганного, запуганного, затюканного – подгоняла глубоко запрятанная мысль: а что если… вот так взять, да и уехать отсюда на остров? Ну что тут в самом деле штаны просиживать, в Жан Жак ходить – каждый день одни и те же лица. Невозможно уже видеть эти рожи.

Но и боязно ехать. А что там, но острове, делать? Ну да, жить можно на природе, рисовать, писать… Понятно, конечно… А как же премия «Золотая шишка»? А в кафе с кем на острове встречаться? Круг общения какой? Кто оценит мою метафору? По набережной гулять, конечно, можно, но вдруг там набережной нет? А с княгиней Марьей Алексеевной как же получится? И что, на выставку в музей Церетели уже не сходить? Что-то тут не так, с вашей экзотикой.

В семидесятые годы отечественные диссиденты выбрали деревенскую идиллию, убежали из подлых советских городов в деревни – то были небольшие колонии инакомыслящих, которые собирались вокруг сельских церквей, люди чаяли спастись от советского быта простым природным трудом. Однако даже те, кто бежал от чиновников и произвола, не рисковали уехать в одиночестве на остров в Белом море, на скалу, в тайгу. Речь шла о деревне в двух часах езды от столицы, и чтобы резонанс поступка в столице был очевиден.

В сороковые годы прошлого века французские художники ответили на анкетный опрос о творчестве – первым вопросом было: «смогли бы вы рисовать на острове?» Это Гоген так всех обеспокоил, он надолго смутил обывателей. В самом деле: если на остров уехал – рисовать зачем? Только один Жорж Руо ответил утвердительно – но Руо был истовым католиком: для вящей славы Господней он мог рисовать хоть на Луне. Прочие мастера развели руками: если публики нет, так и рисовать не обязательно; в работе художника картина не главное – есть еще вернисаж, коллекционеры, галстук-бабочкой, премия.

Этот тип художника Больших бульваров, салонного бунтаря, прогрессиста-импрессиониста, Гоген презирал.

Поль Гоген чувствительностью не отличался. Человек, который полез в драку с пятью матросами (в результате попал в госпиталь с переломами), и в салонной жизни вел себя соответственно: язык был колючим, нрав неуживчивым, рука тяжелой. Мало нашлось бульварных мастеров, которым он не сказал бы грубость; вообще имел обыкновение говорить, что думал – а это дело такое, затягивает. В насмешку над импрессионизмом Гоген выдумал салонного импрессиониста Рипипуэна (ср. Черубина де Габриак), актуального новатора, от имени Рипипуэна писал дробненькие этюды; выставлял опусы Рипипуэна в кабаках Бретани, друзья-пьянчуги над Рипупуэном хохотали. Одним словом, жизнь в столице у Гогена не заладилась.

Критичным для нахождения в цеховой среде было то, что Гоген не соблюдал цеховых конвенций. Дежурные подлости, мимолетные злодейства, союзы и контр-союзы, коими живет влажная среда искусства, им воспринимались буквально; он отвечал поступком на поступок. Те из критиков, коих он выбранил в письме, могли радоваться, что не оказались на расстоянии вытянутой руки: у Гогена, что называется, не задерживалось. Подобно Хемингуэю или Высоцкому, он запросто мог отвесить критику затрещину, а то, что светский персонаж полагал себя неприкосновенным, то, что закон общества предполагает экстерриториальность, - это Гогена не смущало: он никаких конвенций не подписывал – и этой в том числе не подписал.

По всей видимости, сила Гогена была особого рода – он никогда не кричал, он не повышал голос, но воздействие его на окружающих было таково, что противники часто отступали от единого взгляда. Ван Гог, бросившийся на него с открытой бритвой, находился в экстатическом состоянии: рушился план его жизни, распадалась «южная мастерская», он был готов на все; Гоген остановил его взглядом, не произнеся ни одного слова. Такова и живопись Гогена. Техника письма – ровная и гладкая, художник не любит показного напряжения. Для картин характерна ровная, постепенно подчиняющая себе внимание зрителя, настойчивая сила, это такая тихая мощь, которой не свойственен экстаз и крик. Таков Гоген был и в общении: эту подавляющую силу вынести было трудно. Поль Гоген становился лидером в любом коллективе немедленно – в отличие, скажем, от Ван Гога, которому лидерство претило, или Сезанна, который чурался любого коллектива вообще. Однако, сделавшись вождем, Гоген никогда не получал радости от первенства – по природе своей был одиночка, возглавить группу не мог, но и чужое лидерство не терпел. Иногда он называл себя «дикарь», имея в виду лишь одно свойство: неспособность к соблюдению условностей корпоративного общения.

Хемингуэй, который примерял судьбу Гогена к своей собственной (он, как и Гоген, уехал на остров, хоть и не столь далеко от континента) – написал роман «Острова в океане», и в образе художника Томаса Хадсона, уехавшего из Нью Йорка на атолл, соединил свои черты с чертами Гогена. Хемингуэй и не думал скрывать сходства с Гогеном: его герой Хадсон иронически поминает реплику Ренуара, сказанную в адрес Гогена: «зачем уезжать, если так хорошо пишется здесь, в Батиньоле?» Но штука в том, что ни Хадсону, ни Хемингуэю, ни Гогену – в Батиньоле, гламурном пригороде богатой столицы, хорошо не писалось. Им там и дышалось скверно.

Тип эмиграции Гогена, Хемингуэя, Даррелла — особый. Уезжали художники не по причине политического давления, не от преследования тиранов, не в поисках лучшей социальной роли; они уезжали прочь от холуйской художественной среды. Отнюдь не тиран страшен: в крайнем случае, тиран прикажет тебя убить; страшна княгиня Марья Алексеевна и ее придворные колумнисты – жизнь в их присутствии приобретает вкус портянки.

Помимо отъезда из актуальной европейской культуры – Гоген попутно решил задачу, важнейшую, из поставленных ХХ веком европейской истории. Он наглядно показал, что христианство лишь ситуативно укоренено в европейскую цивилизацию.

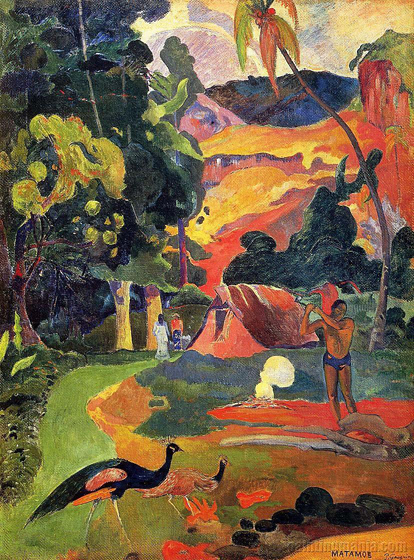

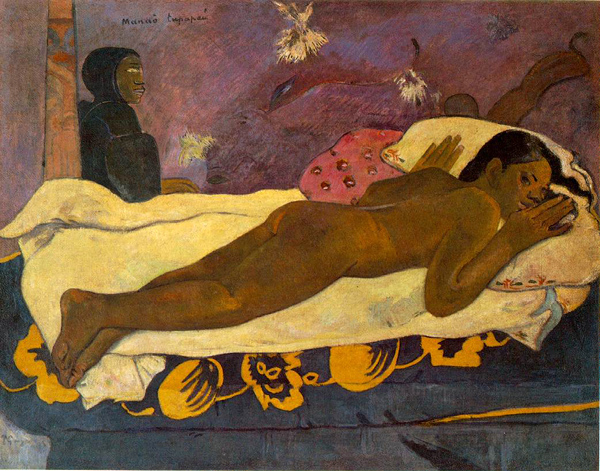

За время пребывания на Таити, Гоген создал цикл христианских картин на материале таитянских легенд – он показал темнокожую Марию и темного младенца; дикаря Иосифа; святых таитянского рая – которые в той же степени святы и безгрешны как святые, носящие европейские имена. Он писал суховато, в средневековой традиции письма (вообще, понт-авенская школа, основанная им, имеет в техническом аспекте перекличку с витражами соборов), его композиции носят фризовый характер; в целом за годы, проведенные на Таити, он создал особый иконостас.

Его талант был универсален; как и положено средневековому мастеру, он владел разными техниками – он был живописец, рисовальщик, резал скульптуры из дерева, лепил керамику, писал книги. По сути, он в одиночестве создал христианский собор – во всей полноте убранства собора.

Создать собор – это, кстати сказать, отнюдь не подвиг, хотя звучит это словосочетание пафосно. Тысячи ремесленников возводили средневековые соборы и не чувствовали себя ни особо нравственными, ни особо героическими людьми. Этическая сторона искусства – вовсе не то же самое, что религиозность искусства; о «правде в искусстве», о «служении», о «жертве» говорили в те годы много. Делакруа, например, считал, подобно многим великим художникам, что «самое прекрасное в искусстве это правда», он связывал это слово с предельной честностью в работе, с умением довести картину до логического завершения, не спасовать перед вызовом времени; но религиозным художником Делакруа не был.

А Гоген был именно религиозным художником.

От полотен Гогена исходит ровное сияние, они прежде всего поражают эффектом неослабевающего свечения – каким наделены иконы и картины итальянского Треченто. Гоген добивался тихого сияния красок – а в новейшей, по преимуществу контрастной живописи, это редкость. Как правило, в искусстве модерна – и шире, в современной живописи — художники оперируют контрастами и для них понятие «яркость» заменило понятие «свет». Свет – это не обязательно ярко, чистый ровный свет не обязательно резок. Гоген добивался иконописного свечения красок, за счет постоянно усиливающегося тона цвета, сопоставления подобий, усложнения звука. Это можно сравнить с усложнением музыкальной темы, с симфоническим звучанием. Цвет нагнетается постепенно, не противопоставлением контрастных цветов, но усилением звучания подобий, оркестровкой. Желтый, рядом еще более интенсивно-желтый, затем ярко-желтый, и, наконец, пронзительно-желтый – и вот уже вся картина гудит от напряжения; но при этом контраста в цветах нет. В диалогах с Ван Гогом, который был приверженец контрастной живописи, Гоген объяснял ему, как желтый можно усилить желтым – для нагнетания звука не обязательно противопоставить желтый – фиолетовому. «Подсолнухи» Ван Гога, в которых дана широкая палитра желтых цветов – есть следствие уроков Гогена, Ван Гог вообще охотно учился.

В собственных картинах Гоген достиг эффекта иконописного свечения – одна из его картин так и называется «Золото их тел»; на холсте изображены таитянские дикари, варвары, туземцы – однако свет исходящий от этого полотна того же рода, как свет христианского храма.

/UserFiles/Image/kantor/go.jpg

Важно и то, что Гоген писал свои картины с простотой фрески – мазок плоской кисти, по грубому холсту напоминает эффект, которого достигали итальянцы, прикасаясь к сырой штукатурке. Именно поэтому он и писал свои вещи (подобно мастерам фресок) a la prima, то есть в один прием – как фресковая живопись не знает переписывания, так и Гоген писал в один слой, не прибегая (или очень редко используя) к лессировкам. Его грубые полотна (он доставал паруса, которые грунтовал сам) напоминают стены – а живопись похожа на фрески в храме. Никто из последователей Гогена никогда не сумел достичь целомудренности его ню – а целомудрие обнаженных объясняется просто: голые люди написаны в технике фрески; эротика нуждается в масляных бликах и лаковой светотени – на фреске нагота становится чистой.

Важно и то, что картины Гогена – не аллегории, но прямое воплощение духа, как икона.

Гоген рисует таитянское население — не в качестве иносказания, не для того, чтобы на примере таитянских пасторалей нечто объяснить европейцам (так, например, Свифт, рассказывая про земли гуингмов и лилипутов, разумеется, хотел вразумить обитателей Британских островов); для Гогена мир Таити – самодостаточен, этот мир не есть метафора европейской идеи. Просто Гоген увидел мораль (которую мы в нашей цивилизации величаем христианской) внутри совсем иной, чуждой нам, цивилизации – которая оказалась нисколько не хуже, но много проще и чище.

Некоторые его картины воспринимаются как упрек Европе – например, знаменитый фриз «Кто мы, откуда мы, куда мы идем?» можно прочесть как констатацию бренности европейской истории: мол, все возвращается к корням. Однако Гоген не считал европейскую историю образцом и точкой отсчета, а потому и упрекнуть европейскую историю не мог – он лишь показал, что христианство – больше, чем традиция европейской конфессии; христианство как моральный завет живет везде – и цивилизация лишь может помешать.

Гоген занимался религиозным, христианским искусством — и в этом пункте рассуждения спотыкаешься. Гоген не тот человек, с которым христианские заветы легко ассоциируются. Он гуляка, гордец, авантюрист, кондотьер. Он оставил семью, он легко сходился с женщинами, он много пил и часто дрался. Он человек властный и нетерпимый, как такой может служить вере? Объективно он сделал больше, чем кто бы то ни было для утверждения христианской парадигмы в мире, но едва представишь, кто именно это сделал, как возникают сомнения в искренности намерений этого человека. Разумеется, не всякий из ренессансных художников, то есть, тех, кто воплощал евангельское слово в зрительные образы, сам был кроток – Бенвенутто Челлини, скажем, преступал заповеди с легкостью и самодовольством, а про Андреа дель Кастаньо долгое время говорили, что он убил Доменико Венециано. Караваджо был бретер, Перуджино – скупердяй, а фра Филиппо Липпи так любил женщин, что регулярно покидал келью через окно.

Однако, казус Гогена – иного рода. Челлини, Кастаньо, Караваджо и прочие авантюристы, изображавшие Мадонну и Спасителя, собственно говоря, не имели выбора, что именно им рисовать: быть художником значило рисовать на Евангельские сюжеты. Нет сомнений, что в XIX веке ни Челлини, ни Караваджо – младенца Христа не изображали бы, нашли бы иные сюжеты. В то время, когда биржевой клерк Гоген решил стать живописцем – его никто не склонял с изображению Святого Семейства, напротив, давно было принято рисовать светскую жизнь, такую же частную, как игра на бирже и личный счет в банке. И он, плоть от плоти частной капиталистической морали, отказался от светского ради христианской парадигмы – это поступок исключительный. И, в случае Гогена, не сразу объяснимый.

Гоген – один из трех великих, вернувших искусство к сакральной проблематике. Он один из трех, последовательно отказавшихся от частного взгляда на искусство – ради утверждения общего дела. И при этом – он человек, которого моральным назвать трудно. Ван Гог был святым, Сезанн был столпником, но Гоген вошел в пантеон христианских мучеников случайно – по неосторожности, от нетерпения.

В своем служении вере Поль Гоген напоминает Святого Томаса Беккета – он стал святым из гордости, от того, что не смог уклониться от необходимой работы, он стал святым из чувства чести, которое переживал болезненно. Как и Томас Беккет, он был бы первым повесой и залихватским кутилой, если бы дело чести однажды не заставило его служить кресту и противостоять власти и насилию. Томас Беккет был первым в разгуле и распутстве, наперсник короля Генриха, участник его безбожных забав – но едва король доверил ему управлять Церковью, едва Беккет понял, что статус веры отныне зависит от него, как он сделался самым твердым служителем веры – и восстал против воли короля и своего собственного прошлого. Именно эта метаморфоза произошла и с Гогеном.

Есть такие характеры, которые мешают людям петь в хоре, поддерживать общий загул, жить, используя круговую поруку. Гоген однажды испытал стыд за современный ему мир – этого стыда стало довольно для того, чтобы он вернул искусству религиозность.

Постепенно связь с далекой цивилизацией ослабла. Сначала Гоген ждал пароходов и отправлял картины, в надежде на заработок; потом полюбил свой размеренный и нищий образ жизни и про гнилую метрополию забыл; из адресатов сохранился Даниэль Манфред, преданный, верный. Но и Манфреду писал уже редко. В последние годы жизни – схлестнулся с колониальными чиновниками; свобода – это такое вязкое дело: скажешь «а», и прочие буквы алфавита уже говорятся сами собой. Гоген сказал христианской цивилизации, что христианство можно отстоять и без нее: без этой гламурной декорации можно обойтись. Сказал вещи общего порядка о цивилизации: а потом пришлось говорить конкретнее: пришлось сказать несколько слов о колониализме, о капитализме, о рабстве больших городов, о круговой поруке свободолюбивых ничтожеств.

Гоген сыграл в Новом времени роль, сопоставимую с ролью Джотто – в это трудно поверить, а между тем это именно так и есть. Просто то важное, что Джотто сказал каждому крестьянину Италии, Гоген сказал каждому человеку третьего мира – человеку, которого все (и даже крестьяне Италии) считали дикарем. В истории деколонизации и освобождения его имя столь же значимо, как имена великих политиков – а, пожалуй что, и важнее. Он вернул живописи рабочий смысл – который состоит не в индивидуальном раскрепощении и персональном самовыражении, но в служении общему делу. Его картины прекрасны, как скульптуры средневекового собора – и столь же крепки и чисты; это картины нового, грядущего общества, в котором не будет лицемерия демократии и авангардных квадратиков. Как и Сезанн, как и Ван Гог, Поль Гоген важен для истории тем, что остановил импрессионизм. Ненадолго остановил – но доказал, что это в принципе возможно.

Это сейчас Гогена так пылко любят; при жизни его, как и Ван Гога, считали опасным психом. Его прочли с точностью до наоборот: посчитали отцом экзотических декораций, его именем произвели массу ненужных развлекательных вещей. Однако ровная сила, исходящая от его полотен, никуда не ушла и уйти в принципе не может.

Если искусство Европы еще живо, так это только потому, что Гоген в свое время показал, что оно ни черта не стоит.

Источник

Вернуться назад